陽明國中位於高速公路附近、往澄清湖的方向,從高速公路以東沿著義華路,緊接著就是陽明羽球場、溜冰場和陽明國中連成一氣,共同形成社區最核心的公共場域,而陽明國中每天四千多名師生上、放學,加上接送的家長,使得校園一帶成為地最擁擠的路段。因此當市府養工處通過2006年陽明國中社區通學道改善計畫時,學校與社區的共同願望就是希望人行步道能夠更加開闊寬敞,同時也讓此區域變身為社區居民的休憩空間。

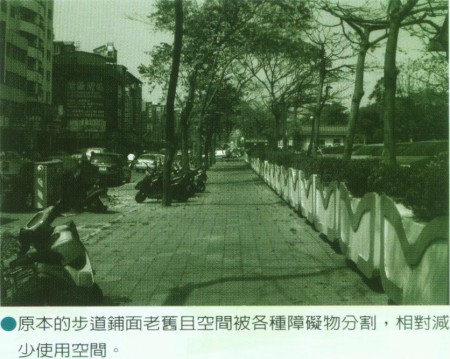

陽明國中校長詹于諄指出,陽明在高雄不算老學校,圍牆本來就不高,較無封閉性,但原本以校徽為意象的混凝土牆在視覺上還是顯得厚重,加上人行道舖面施工年份不一,還有變電箱及電信集線箱的散置,使得整條步道不但缺乏整體感,也讓原本還算寬敞的空間處處顯得侷促。

因此陽明國中的社區通學道計畫就從圍牆、植栽、人行道舖面改善,以及設置街道座椅著手,期使通學道展現「綠蔭•運動•休閒」的意象。

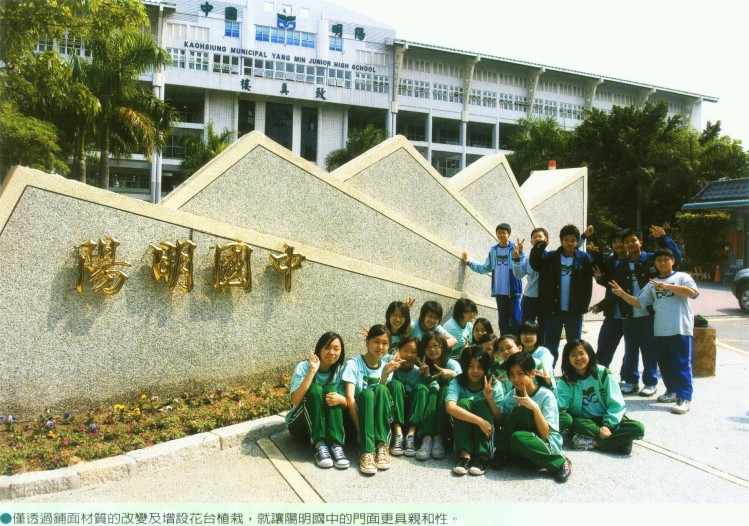

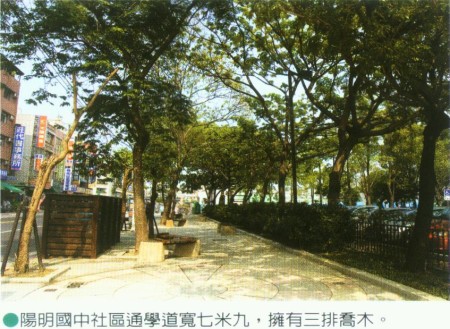

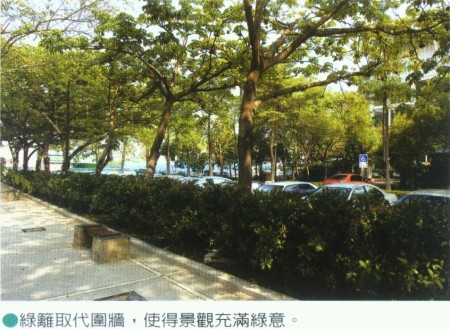

詹校長表示,校門口兩側原為高約1.3公尺之混凝土牆,雖具有維持校園安全之功用,但實際效用有限,在開放式校園逐漸成為校園規劃主流之時,沈重厚實的硬體反而隔絕了校園與民眾親近的機會,因此藉著這次社區通學道計畫,把水泥圍牆打除,將校園圍籬退縮至學校的喬木區,使原本人行步道增加1.2米,達到7.9米的寬度,並且在步道上形成三排喬木的景觀,原本灰濛濛的步道立即變成綠蔭夾道的綠色走廊,深獲學校師生及社區民眾的喜愛。

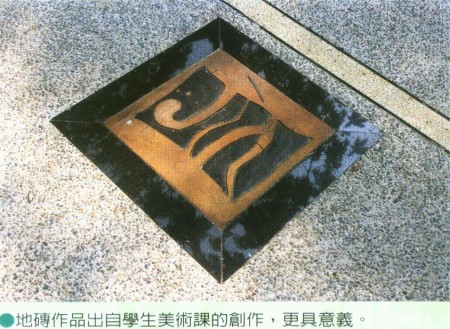

由於學校緊鄰陽明溜冰場,同時也是2009年高雄世運會的協辦單位,為了呼應世運會主題與城市美學的建構,詹校長認為營造和諧的整體感是重要的關鍵,尤其過去人行步道舖設年份不同,使用的材質、色彩都不一樣,因此特別以抿石子重新舖設整條步道,除了拉出格線增加舖面的變化外,沿著步道還嵌入學生美術作品製成的陶板,黑、白反差的造型圖案,讓人行道充滿美感和趣味,也融入了學生情感的投入與創意。

另一方面,為了保留畢業校友對於學校景觀的記憶,陽明國中通學道建築師洪仲賢特別針對校門意象加以改造,除了以洗石子取代原本花崗岩較剛硬的線條外,也刻意留下了一截舊圍牆,將其轉化為花台,加上草花的點綴美化,達到柔化校門整體意象的效果。

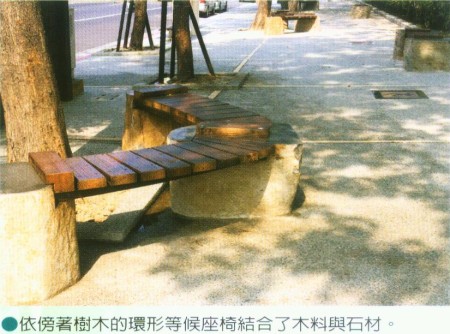

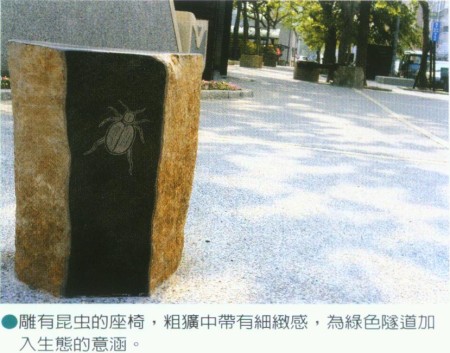

不但通學道變得寬闊了,陽明國中在學生等候座椅等街道俱的設計上也別具用心,所有的座椅,都是依傍著行道樹作環形設計,在材質的搭配上,以不規則的花崗岩搭配松木,表現出粗獷質樸的質感,並且還在花崗岩冮雕刻出精緻的蝴蝶等昆虫圖案,讓人感到驚喜。

洪建築師指出,陽明國中社區通學道從規劃、設計、材料、植栽到施工,校方對於各個環節的要求非常高,這也是陽明國中社區通學道景觀讓人眼睛為之一亮的另一項主因呢!